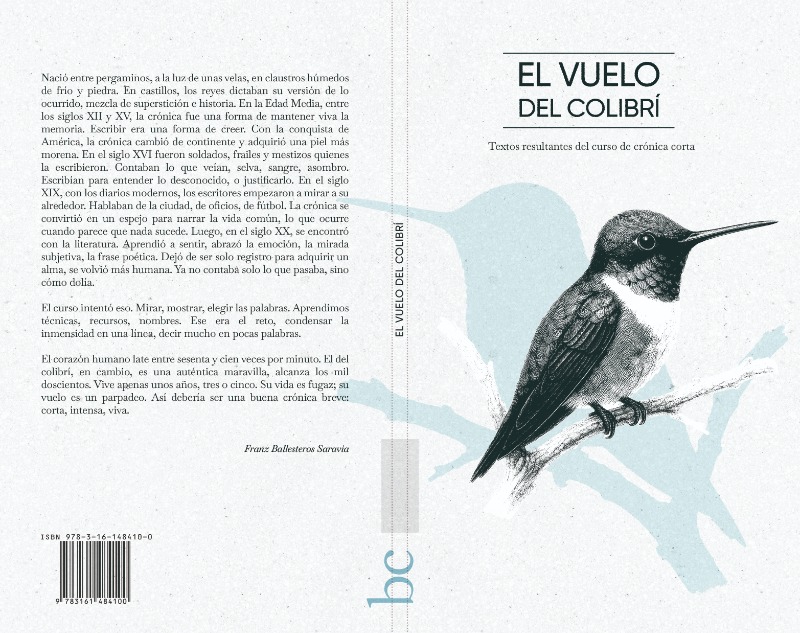

El vuelo del colibrí

Materia:Crónicas y temas especiales

Clasificación:Biografías, literatura y estudios literarios

Público objetivo:General

Publicado:2025-11-28

Número de edición:1

Número de páginas:110

Tamaño:13x21cm.

Encuadernación:Tapa blanda o bolsillo

Soporte:Impreso

Idioma:Español

Disponibilidad:Impresión bajo demanda (POD)

Estatus en el Catálogo:Próxima aparición

Libros relacionados

Reseña

Nació entre pergaminos, a la luz de unas velas, en claustros húmedos de frío y piedra. En castillos, los reyes dictaban su versión de lo ocurrido, mezcla de superstición e historia. En la Edad Media, entre los siglos XII y XV, la crónica fue una forma de mantener viva la memoria. Escribir era una forma de creer. Con la conquista de América, la crónica cambió de continente y adquirió una piel más morena. En el siglo XVI fueron soldados, frailes y mestizos quienes la escribieron. Contaban lo que veían, selva, sangre, asombro. Escribían para entender lo desconocido, o justificarlo. En el siglo XIX, con los diarios modernos, los escritores empezaron a mirar a su alrededor. Hablaban de la ciudad, de oficios, de fútbol. La crónica se convirtió en un espejo para narrar la vida común, lo que ocurre cuando parece que nada sucede. Luego, en el siglo XX, se encontró con la literatura. Aprendió a sentir, abrazó la emoción, la mirada subjetiva, la frase poética. Dejó de ser solo registro para adquirir un alma, se volvió más humana. Ya no contaba solo lo que pasaba, sino cómo dolía.

El curso intentó eso. Mirar, mostrar, elegir las palabras. Aprendimos técnicas, recursos, nombres. Ese era el reto, condensar la inmensidad en una línea, decir mucho en pocas palabras.

El corazón humano late entre sesenta y cien veces por minuto. El del colibrí, en cambio, es una auténtica maravilla, alcanza los mil doscientos. Vive apenas unos años, tres o cinco. Su vida es fugaz; su vuelo es un parpadeo. Así debería ser una buena crónica breve: corta, intensa, viva.